Sono nata e cresciuta a Napoli, in un contesto cittadino che non prevedeva la presenza della natura; fin da bambina mi sono sempre portata addosso un senso di disagio, che si acuiva con il rumore della strada che di notte echeggiava dalle finestre e mandava odore di asfalto, di ferro, di polvere.

Solo l’odore del mare, quando c’era vento, mascherava questo rumore di fondo, che svaniva in agosto, quando con i miei fratelli venivo prelevata da nostro padre, e trasferita per un mese nella villa costruita da mio nonno, mai conosciuto, immersa nella campagna del Frosinate, sulla parte alta delle colline di Fiuggi.

La casa era circondata da vialetti di mattoni rossi incorniciati da ortensie, cedri argentati, tuje profumate; c’erano anche un roseto, che data la stagione non ho mai avuto la gioia di vedere fiorito, un salice piangente e vari altri alberi, e subito fuori, sulle strade di brecciolino, rovi selvatici a perdita d’occhio. Il vento portava l’odore dell’erba tagliata, della menta e delle pecore, e i temporali estivi di fine estate mi riempivano il cuore di una gioia che non so descrivere.

A quei mesi magici nei quali potevo essere pienamente me stessa devo la mia salvezza, fisica e mentale. La villa fu poi venduta e con essa tutti perdemmo qualcosa; il fragile equilibrio che si reggeva su quel luogo andò in frantumi e la mia vita venne sparsa in milioni di pezzi, la stragrande maggioranza di essi insensati, febbrili, ciechi e troppo veloci e concitati per essere governati.

Poi ci fu Roma e lo IED, l’Alto Adige e il lavoro stagionale, e poi ancora Roma e il lavoro di grafico, e solo verso i quarant’anni riuscii finalmente a capire cosa mi faceva sentire a casa, serena, felice, in pace con tutto: il mare, le montagne, le colline, il vento, le stagioni, le spiagge, i prati, la pioggia, e una quantità di alberi possibilmente spropositata.

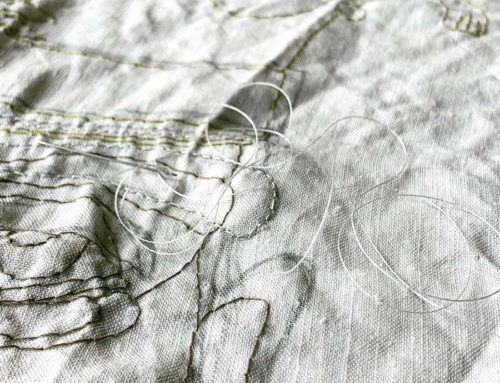

Ecco perché tutto ciò che ricamo racconta lo stesso soggetto: l’apparentemente caotica natura, a volte lenta, a volte travolgente e sconvolgente, spesso crudele, sempre sorprendente. Ho imparato che il modo più saggio di vivere è gettare i remi e lasciarsi portare dal fiume, in un bambinesco stato di gioia e stupore, più lontana possibile dalla paura e dai paurosi, e dalle conseguenti manie di controllo, aggressività, invidie e critiche.

Frequentare poche persone di senso, con radici stabili e profonde, che siano felici e amino se stesse, che siano forti e calme come gli amati alberi. Ho cercato molto la fotografia di un albero da raffigurare, cosa non semplice perché le piante più belle sono enormi e difficili da ritrarre in uno scatto, radici, tronco, rami e foglie.

Alla fine mi sono ricordata di un libro per bambini molto bello, illustrato da un disegnatore polacco che si chiama Piotr Socha; c’erano tanti bellissimi alberi, ma quello che più si avvicinava a ciò che volevo ritrarre era quello che solo qualche giorno fa, andando a leggere la didascalia, ho scoperto essere un baobab millenario sudafricano sopravvissuto a sei incendi, con una circonferenza di una quarantina di metri.

La mia intenzione sarebbe stata ricamare una quercia, ma mi piace sempre l’idea di lasciarmi portare dove l’energia desidera, così alla fine è venuto fuori un ibrido con tronco da quercia/baobab/farnia e foglie da ficus robusta o al limite da limone. Tante, tante foglie, che sto ripassando adesso con il secondo filo e ripasserò poi con quello bianco.

A volte, in tutta questa lentezza, sento la necessità di afferrare una tela e ricoprirla di colore a olio, di pastelli a olio e a cera, usando qualsiasi strumento mi capiti a tiro. Una roba di una o due ore, finito. Il leone e la vergine in me sono in continua lotta per il comando. La precisione si alterna alla furia, l’umiltà alla megalomania. Terra e fuoco, soprattutto adesso, in estate. Torno al lavoro.

Scrivi un commento